「頑張っても報われない」と感じるあなたへ

最近、職場でこんな声を耳にすることが増えていませんか?

- 「何のために働いているんだろう」

- 「努力しても評価されない気がする」

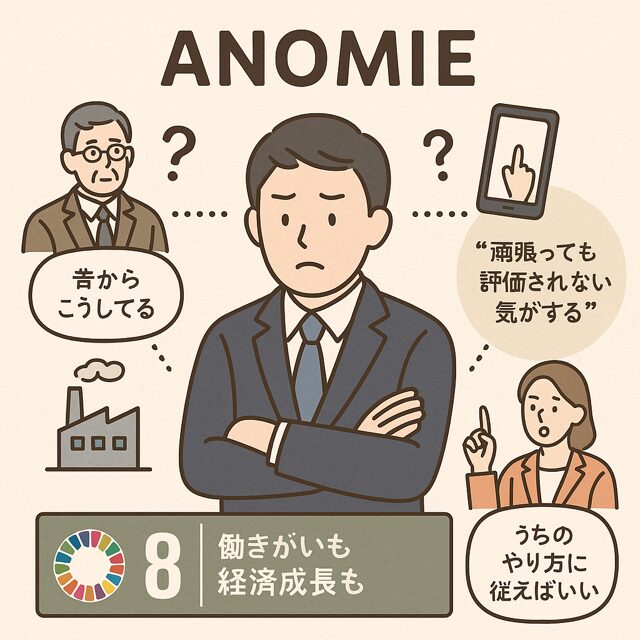

これらの感覚の背景には、“アノミー”という社会心理的な現象が潜んでいるかもしれません。

アノミーとは? 社会のルールが見えなくなる状態

アノミー(Anomie)とは、社会や組織の価値観・ルールが曖昧になり、人々が行動の指針を見失ってしまう状態を指します。

もともとはフランスの社会学者エミール・デュルケームが提唱した概念で、現代では職場やコミュニティにおける「孤立感」や「無力感」として現れることが多くなっています。

アノミーが生まれやすい職場環境とは?

特に中小企業、なかでも家族経営や長年の慣習に支えられた組織では、以下のような傾向が見られます:

- 「うちのやり方に従えばいい」

- 「昔からこのやり方でやってきた」

- 「若手は黙って言うことを聞け」

こうした空気が残っていると、価値観が多様化する現代の働き手との間にズレが生じ、「どう働けばいいのか分からない」と感じる若手社員が増えてしまうのです。

SDGs目標8が示す、働きがいのある社会とは?

国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の目標8「働きがいも経済成長も」は、すべての人がやりがいを持って働ける環境づくりを目指しています。

これは単なる“経済成長”ではなく、“人間中心の成長”への転換を意味します。

そのためには、上からルールを押しつけるのではなく、「なぜ働くのか」「どう働きたいのか」という問いを従業員と共有しながら、対話と共創によって組織の方向性を築くことが求められています。

今こそ見直したい、中小企業の組織文化

これからの時代に必要なのは、「従わせる組織」ではなく「支え合う組織」。

信頼できるつながりの中で、誰もが安心して力を発揮できる環境こそ、人材が根づき、成長し、企業の持続可能性を支える土台になります。

アノミーのような感覚を放置せず、そこから気づきを得る。

それが中小企業にとっての“働きがい改革”の第一歩です。

まとめ|アノミーから学ぶ、持続可能な組織づくり

もし職場に「何のために働くのか分からない」「報われない」といった声があるなら、それは変革のチャンスかもしれません。

アノミーを乗り越え、SDGsの理念を実現する組織文化へ。

その鍵は、社員一人ひとりの声に耳を傾け、対話を重ねることにあります。