~対話と透明性が持続可能な職場をつくる~

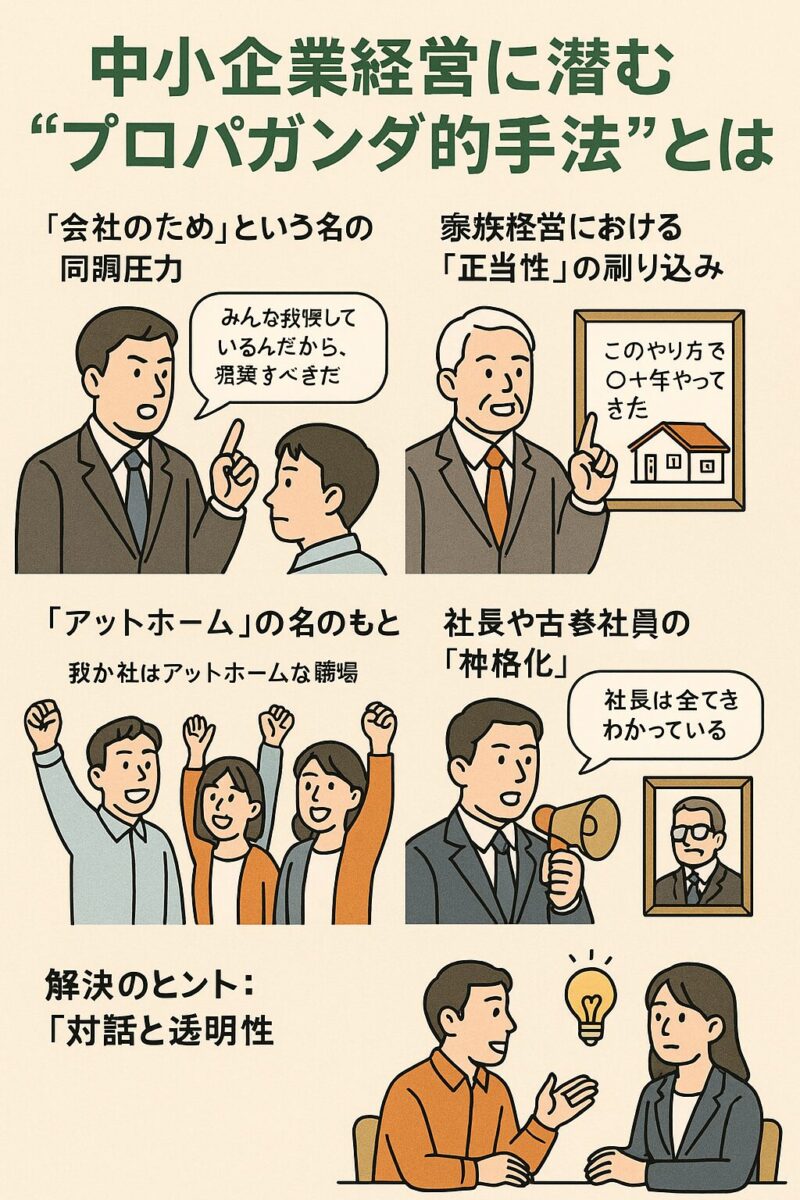

中小企業、とくに家族経営の現場では、表立って問題視されることの少ない「プロパガンダ的手法」が組織運営に深く根を張っているケースがあります。これは国家規模の情報操作のような大げさなものではなく、職場の空気として染み込んでいる、一方的な価値観の押しつけや疑問を封じる同調圧力のことです。

このような“ミニ・プロパガンダ”は、持続可能な経営の障害となるばかりか、人材の流出や組織の硬直化を招くリスクがあります。本記事では、その具体例とリスク、そして脱却のためのヒントを探っていきます。

「会社のため」という名の同調圧力

「みんな我慢しているんだから、あなたも残業すべきだ」

「お客様第一だから、多少の犠牲は当然」

こうした言葉は、耳障りは良いものの、社員の声を封じる道具になっていないでしょうか。

中小企業では、トップの言葉がそのまま“社是”となるケースも少なくありません。疑問を持つことが悪とされる職場環境では、改善の芽も摘まれてしまいます。

家族経営における“正当性”の刷り込み

「このやり方で◯十年やってきた。だから変える必要はない」

「うちの家訓だ」「父の代からの方針だ」

こうした言葉も、変化を拒む無言の圧力として機能します。中小企業の多くは創業者の理念を大切にしていますが、それが時代遅れの常識や、感情的な忠誠心にすり替わっている場合があります。

このような風土では、新しい視点や正論であっても通らないことが多く、若手社員や外部出身者は無力感を覚え、やがて離れていきます。

「アットホーム」の名のもとに

「我が社はアットホームな職場です」「チームは家族だ」

一見すると温かみのある言葉ですが、これも一種の理想像の押しつけになっていませんか?

実態が伴っていないにもかかわらず、「家族のような関係」が前提になると、違和感や不満を表明しづらくなるという問題があります。

本来は、仕事上の関係と個人の距離感は適切に保たれるべきです。

社長や古参社員の“神格化”

「社長は全てをわかっている」

「昔は◯◯さんが寝ずに働いて会社を救った」

こうしたヒーロー像の持ち上げは、美談のようでいて、無理を美徳とする価値観を強化します。今の時代に合わない働き方を正当化し、「自分もそうあるべき」というプレッシャーにつながるのです。

プロパガンダ的経営のリスクとは?

| 項目 | リスク内容 |

|---|---|

| 意思決定 | 異論が出ず、誤った方向でも止められない |

| 人材定着 | 理不尽さを感じた若手が早期離職する |

| 組織文化 | 多様性が失われ、柔軟な発想が生まれにくくなる |

| 外部評価 | 時代遅れの印象を与え、採用や取引に悪影響 |

特に人材不足が深刻な中小企業では、「辞めたくなる雰囲気」があるだけで致命的になりかねません。

解決のヒント:「対話と透明性」

1. フィードバックの場を設ける

若手や現場の声を吸い上げるために、意見交換の場や匿名アンケートの導入が有効です。

提案に対してリアクションがあるだけで、社員の心理的安全性は大きく向上します。

2. 経営情報をオープンにする

会社の方針、売上目標、人事の方針など、**できるだけ「見える化」**することが信頼を生みます。

不安の正体は「わからないこと」。情報開示は、社員の納得感と安心感につながります。

3. 正論より“共感”の伝え方を

経営者や上司が何かを伝える際、ロジックだけではなく感情にも寄り添う表現が大切です。

「あなたの立場なら、私もそう感じるかもしれない」という共感を示すことで、信頼関係が築かれます。

サステナブル経営の第一歩は“対話”

サステナブル経営とは、環境配慮だけでなく、人の持続性をどう確保するかでもあります。

社員の声を聞き、透明な経営を行うことは、離職を防ぎ、会社を次世代につなぐ礎となります。

支配人が日々ご体感されている「一族経営の限界」や「現場の沈黙」も、こうした“ミニ・プロパガンダ”の構造が根底にあるのかもしれません。

今こそ、沈黙ではなく対話を。閉鎖ではなく開示を。

それが、持続可能な未来を築く第一歩です。