〜ルサンチマンとハラスメントを乗り越える企業文化とは〜

「サステナブル経営」と聞くと、環境保護や省エネルギー対策といった“環境面”に意識が向きがちですが、実は**人的資源(ヒューマンリソース)**に関する持続可能性も、企業経営において非常に重要です。

特に中小企業や家族経営の現場では、ハラスメントの放置や、**不公平感が生む「ルサンチマン」**が、企業の未来を静かに蝕んでいるケースも少なくありません。

本記事では、「人間関係」「心理的安全性」「公平な評価」といった観点から、中小企業における持続可能な組織づくりの具体策を探ります。

サステナブル経営の本質は「人」を大切にすること

サステナビリティというと、ついCO₂削減や廃棄物削減といった「環境目標」ばかりに目がいきますが、**SDGs(持続可能な開発目標)**の本質は「誰ひとり取り残さない」ことにあります。

特にSDGs目標8「働きがいも経済成長も」や、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」では、働く人の尊厳と公正さが大前提です。

職場でのハラスメントや排他的な空気は、それ自体が「人間関係の環境破壊」とも言える深刻な問題です。

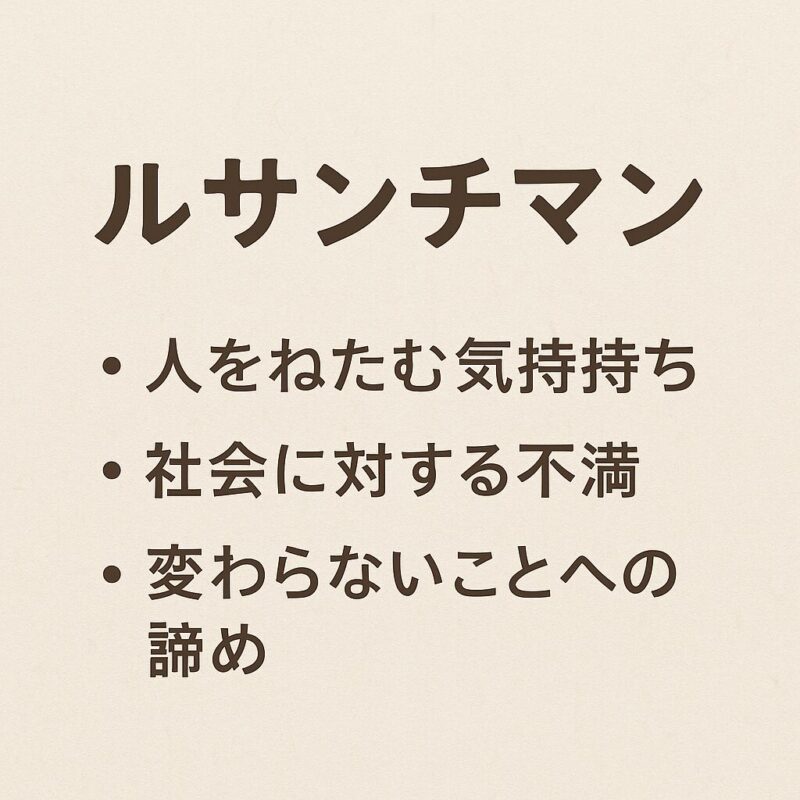

「ルサンチマン」とは?

職場の不公平が生み出す見えない毒

ルサンチマン(Ressentiment)とは、ニーチェが提唱した哲学用語で、自らの立場を変える力がないと感じた人間が、怒りや不満を内面に蓄積し、陰で他者を攻撃したり、正当な成功を否定したりする心理状態です。

中小企業、とりわけ家族経営の現場では、次のような状況がルサンチマンの温床になります。

- 血縁者だけが評価される

- 意見を言っても無視される

- 努力が見えにくく、不公平感がある

- 上司が「我慢」を美徳とする文化に固執している

こうした構造が放置されると、「言っても無駄」「期待しても無理」といった諦めの感情が蔓延し、社員のやる気や創造性を著しく損ないます。

ルサンチマンのない職場をつくるための3つの実践策

1. 【心理的安全性】声を上げられる風通しの良い環境を

社員が「自分の声は届く」と感じることは、サステナブルな組織文化の第一歩です。

- 定期的な1on1ミーティング

- 匿名相談窓口の設置

- 誰でも提案できる社内制度の導入

こうした取り組みは、社員の不満や悩みを「陰に溜め込ませない」仕組みとなり、ルサンチマンの芽を摘むことに繋がります。

2. 【公正な評価】見える基準での評価と昇格

ルサンチマンの根底には「見られていない」「認められていない」という感覚があります。

- 業務評価の透明化

- 昇給・昇格基準の明確化

- 結果だけでなくプロセス評価も重視

こうした仕組みにより、「頑張ったのに報われない」という感情を未然に防ぎます。

3. 【経営者の覚悟】トップが姿勢で示すことが最重要

「言っても変わらない」という職場の空気を変えるには、経営者自身の言動が何よりも効果的です。

- 立場に関係なく意見を受け止める姿勢

- 家族や特定の社員だけを特別扱いしない姿勢

- 誰の声も「聞くに値するもの」と捉える意識

中小企業だからこそ、経営トップの姿勢ひとつで社内の空気は驚くほど変わるのです。

中小企業だからこそできるサステナブルな組織づくり

大企業のように人事制度や研修制度が整っていない中小企業でも、スピード感と現場主義を活かすことで、独自のサステナブル経営を実現することができます。

- 社員一人ひとりの変化にすぐ気づける

- 家族的な雰囲気を活かした信頼の構築

- フラットな関係性の中での意見共有

これらは、大企業にはない中小企業ならではの大きな強みです。

「人を大切にする経営」が持続可能性を支える

ルサンチマンが広がらない職場には、本音で話せる風土があります。

ハラスメントが根絶された企業には、前向きな対話と協働が根付きます。

SDGsやESG経営は決して「外に見せるための装飾」ではありません。社員の声に耳を傾け、「人を大切にすること」を地道に積み重ねることが、企業の持続的成長(サステナビリティ)を支える最も確かな道です。

結びに代えて

「昔は我慢が美徳だった」…その価値観、今も通用しますか?

中小企業にこそ、変化に対応する柔軟さと、人と人を繋ぐ温かさがあります。

「こんなことで悲しむなんて馬鹿らしい」と見過ごさず、誰もが自分らしく働ける職場を目指していくことが、サステナブル経営の本質的な第一歩ではないでしょうか。